明治維新と高峰譲吉 ~近代日本の黎明期と化学への目覚め~

2020年の教育改革で、いよいよ小学校の英語(科目名は外国語)が必修となりました。国際教育が加速していくと見られますが、振り返ると江戸時代末期や明治時代より、すでに幼少期から外国語教育を受けている人物は存在していました。優秀な生徒は幼いころから各地へ留学し、外国語を会得して、さらにはその言語を用いて専門分野の学習を進めました。

特に明治維新後、政府は国力の基礎を強めるため惜しみなく予算を注ぎ込み、お雇い外国人と呼ばれる優秀な外国人教師を招聘しました。法律学・医学・星学(天文学)・数学・物理・化学・工学等を専門に教え、その数は明治8年(1875)には72名を数えています。

さて、高峰譲吉は幼少期から青年期にかけてどのような教育を受けたのでしょうか。幕末から維新にかけて世の中が大きく変革している時期が、まさにちょうど合致しています。不明な点も残っていますが、石田前理事長の寄稿文や各資料をもとに、できる限り紐解いていきます。

譲吉の学びは、1865年、10歳で長崎に留学するところから、大きく動き出します。この年加賀藩は、十数名の少年たちを選抜し藩の官費で長崎へ送ります。譲吉は長崎到着後、しばらく何礼之(が れいし)の私塾で英語の手ほどきを受けた後、フルベッキが校長を務める致遠館に約二年間通ってさらに英語を勉強します。

しかし、ほどなく鳥羽・伏見の戦いより戊辰戦争が始まります。1868年、譲吉は長崎をひきはらい、同じ加賀藩出身の安達幸之助が開いた京都の兵学塾に参加します。同じ年、大阪の適塾でも聴講していたとされますが、塾生名簿に残されている石川県からの33名の中に高峰譲吉の名前は確認できていません。また、譲吉は翌1869(明治2)年、故郷に近い七尾語学所でも英語を学んでいます。こちらも名簿に名前は記載されていませんが、後に譲吉本人が、「加越能時報」という加賀藩関係の東京在住者の雑誌にて、記者のインタビューに「石黒君(石黒五十二)とは古くからの友達で、七尾の英学校にも一緒に居ました」と語っています。ただし、時系列的にはごく短期間の在籍だったと考えられます。

その後、学びの場は再び関西・大阪へと移って行きます。1869年8月、明治天皇の意を体して適塾創始者・緒方洪庵の次男、惟準(これよし)とオランダの医師・ボードウィン(専門は眼科)を中心とする大阪府医学校病院が発足します。このとき譲吉はまだ十五歳で、童顔が抜けきらない、愛くるしい姿で医学校開校時の集合写真に写っています。

医学校に先んじて、この年5月には理化学専門の高等教育機関である大阪舎密局が開校し、9月には長崎で縁深かった何之礼を校長とする大阪洋学校(語学専門)が開校しました。

譲吉は父の精一から医学を学んで跡を継ぐようにと言われて留学したので、新設の医学校に入学することに迷いはなかったはずです。まだ、化学への興味は本流ではなかったと思われる中、彼はここでやっと落ち着いて学問をすることになりました。

興味深いことに、翌年1870(明治3)年3月29日付で、医学校から舎密局及び洋学校に宛てて「加州藩高峰譲吉17歳、右の者は当校入寮生です。英会話を伝習したいと申し出ておりますので、お願いします。(意訳、年齢は数え年)」という伺書が出された記録が残っています。歩いていける距離にあった舎密局は、教育体制が充実していくにつれて医学校からの聴講生も漸次増加しており、譲吉もその一名だったのです。

日本の理化学教育は、ここ大阪におけるボードウインの構想が発端になったと言っても過言ではありません。ボードウインは、それまで医学教育の一部であった化学・物理の教科を分離独立させたのです。ボードウィンがこの理化学分野を担当させるために母国オランダから呼び寄せたのが、ハラタマ(Koenraad Wolter Gratama、1831~1888)です。

1870年5月、大阪舎密局は大阪理学校と改称し、10月には大阪洋学校とこの大阪理学校が合併し、大阪開成所となりました。教育編成の過渡期でもあり、頻繁な校名の変更と合併に伴う学校性格の微妙な変化が複雑な校史を形成していますが、大阪舎密局は大阪理学校、大阪開成所、旧制第三高等学校と進み、京都大学の淵源となりました。大阪医学校は、後に大阪大学医学部となります。どちらも現在の大学教育の出発点となったのです。

さて、教頭として大阪開成所分局理学所で精力的に授業を行っていたハラタマですが、同1870年の12月に任期を迎え、その任務はドイツ人化学者リッテル(Hermann Ritter, 1828~74)に引き継がれました。リッテルは、1869年に先進的な加賀藩に外国人教師として招聘されていましたが、政変期で他の藩同様加賀藩が財政難で彼を抱えきれず、やむなく新政府の理学所に採用してもらったのです。彼はドイツ・ゲッティンゲン大学のフリードリッヒ・ヴェーラー(1828年に有機化合物・尿素を初めて合成)の下で理学博士となったあと、外国に出て実業の経験を積んでいました。

譲吉の父精一は加賀藩の御典医でしたが、舎密(化学)の知識も豊かで、不用となった蚕の蛹から窒素分を取り出して硝酸塩を製造し、藩の火薬保有を確かなものにする技術責任者であったことから考えて、リッテル招聘の発案者であったのではないかとも考えられます。愛息に「近くリッテルというドイツ人化学者が大阪に行くぞ」と知らせていたとしても不思議ではありません。

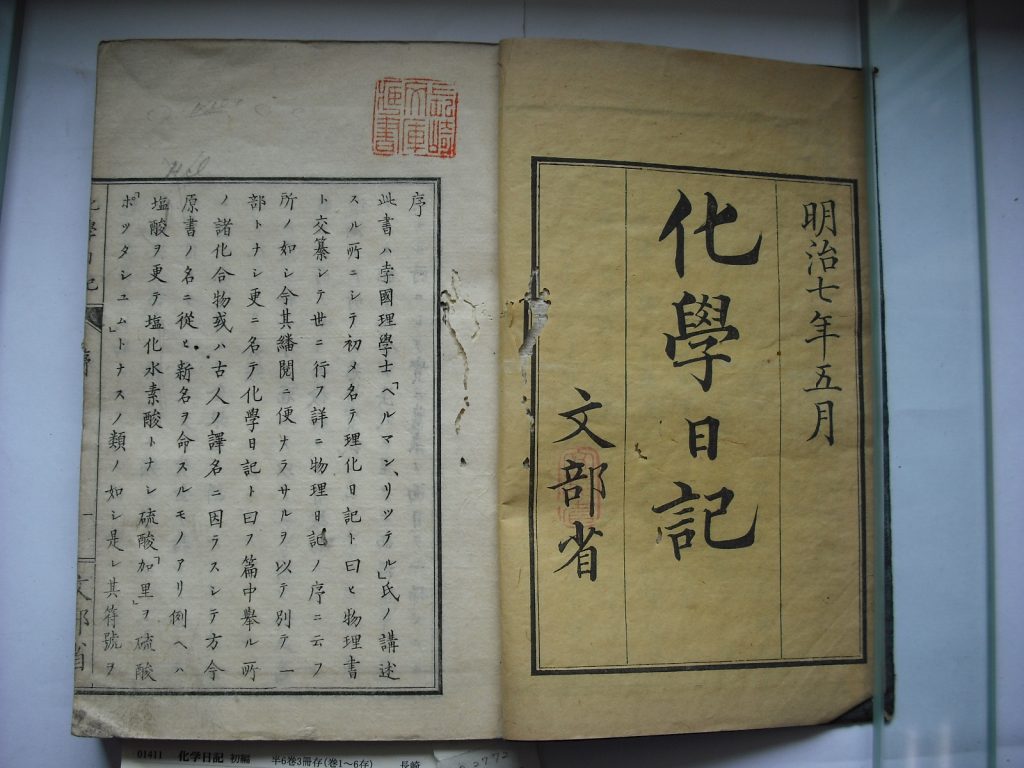

理学所に着任したリッテルは、すぐにドイツの最新化学について英語で熱心に講義を行いました。リッテルは、理論的に高い水準にありながら、実用性を重んじた講義を行い、高潔な性格も合わせて、生徒から敬愛されていたと伝えられています。彼の講義をまとめたノートは、明治3年「理科日記」(翻訳:市川盛三郎)として開成所から発行され、多くの日本人生徒たちに愛読されました。さらに明治7年には、「理科日記」の内容を物理と科学に分け、「物理学日記」と「化学日記」として文部省から発行されました。当時の日本における唯一の高級物理学書とも言われています。また、リッテルは明治5年(1872)には大阪開成所を訪問した明治天皇に、3種類の化学実験を披露し、西洋科学をご覧にいれたこともあります。

譲吉は、長崎でフルベッキから英語を充分に仕込まれていたので、当時化学の最先端を独走していたドイツからやってきたリッテルが英語で講義してくれたのは、願ってもない幸運でした。ここでの経験が譲吉にとって、医師から化学者への決定的な転換点となったことは想像に難くありません。

しかし、1872(明治5)年10月、新たに学制が定められ、大阪における舎密局以来の理化学専門教育は廃止されることとなります。譲吉は、工部省官費修技生に選抜され、翌春、東京の工部省工学寮(後の工部大学校、現東京大学工学部)に入ることになります。そして工部大学校第一期生として応用科学科を首席で卒業後、英国に留学、帰国後は農商務省に入省します。

その後は、多くの伝記でも綴られている通り、日本初の化学肥料会社「東京人造肥料」を起業、渡米後は青年期に開いた理化学への興味と一連の勉学をもとに、30年という時を経て消化薬「タカジアスターゼ」の発明と最初のホルモン「アドレナリン」の抽出・結晶化につながっていきます。また、日本で唯一の自然科学の総合研究所である「理化学研究所」設立の提唱も、この原点があったからこそと言えるでしょう。

明治時代前期の教育の根底には、国家の近代的自立という公の目的がありました。若いころから使命感を持ち、時流に意識を向け自らの興味を追求できる道を見つけられるのは、非常に幸運なことです。しかし同時に、多くの若者たちがその道を究めるために多大な時間と労力を掛けたことを忘れてはいけません。

現在、文科省は、国際的に活躍する科学技術関係の人材を育成するため「スーパーサイエンスハイスクール」事業(2002年開始)を実施しています。この事業は、先進的な理数教育や学習指導要領によらないカリキュラムの開発を行う全国の高校を支援する制度です。研究会も資料提供等協力をしていますが、改めて令和の時代を担う若者に夢と希望を持って事業を起こし、社会貢献を目指してもらえたらと切に願います。

記事作成:令和2年9月30日、文責:事務局

| 西暦 | 和暦 | 譲吉の年齢 | 所属した学校 |

|---|---|---|---|

| 1865 | 慶応1 | 11歳 | 何礼之私塾(長崎) |

| 1866 | 慶応2 | 12歳 | 致遠館(長崎) |

| 1868 | 明治1 | 14歳 | 兵学塾(京都) 適塾(大阪) |

| 1869 | 明治2 | 15歳 | 七尾語学所(石川) 大阪医学校(大阪) |

| 1870 | 明治3 | 16歳 | 大阪舎密局(大阪) 大阪洋学校(大阪) 大阪開成所(大阪) |

| 1872 | 明治5 | 18歳 | 工部省官費修技生(東京) |

| 1873 | 明治6 | 19歳 | 工部省工学寮(東京) |

| 1877 | 明治10 | 23歳 | 工部大学校(東京) |

| 1880 | 明治13 | 26歳 | アンダーソン大学(イギリス、グラスゴー) |

| 1883 | 明治16 | 29歳 | 農商務省(東京) |

参考文献

ホルモンハンター アドレナリンの発見 石田三雄

大阪舎密局史 芝哲夫

舎密局・三高資料について 上横手雅敬

明治初期お雇い独国人科学教師による教授活動 小澤健志

近代日本の創造史 三好正史

パーシバル・オズボンと七尾語学所における教え子たち 今井一良

七尾軍艦所沿革 七尾市役所編