1912年、ワシントンのポトマックとニューヨークのハドソンの両河畔に日本の桜が植樹されてから、すでに100年以上が経ちます。寄贈された桜は約3000本、下記11品種にわたります。

- 上匂(じょうにおい)

- 御車返(みくるまがえし)

- 白雪(しらゆき)

- 染井吉野(そめいよしの)

- 普賢象(ふげんぞう)

- 一葉(いちよう)

- 福禄寿(ふくろくじゅ)

- 御衣黄(ぎょいこう)

- 有明(ありあけ)

- 関山(かんざん)

- 駿河台匂(するがだいにおい)=滝匂(たきにおい)

画像出典:木の情報基地

この日本の国花寄贈を企画し、紆余曲折を経て実現するまで中心的に関わった人物をクローズアップしながら、その歴史の裏側を紐解いていきます。

桜植樹計画の始まり

今からおよそ110年前、1909(明治42)年4月7日、ホワイトハウスからの1通の手紙が53歳のアメリカ人女性エライザ・R・シッドモア(Eliza R. Scidmore)の手元に届きました。

エライザ・シッドモア (3)

シッドモアはこの桜寄贈計画のまさに中心人物で、旅行家兼文筆家、またプロの写真家として、当時すでに首府ワシントンの社交界の華で、後に写真誌で有名なナショナル・ジオグラフィック社(National Geographic Society)の最初の女性取締役を勤めた人でした。 (資料1)

シッドモアは明治10年代に2度日本にやって来て、足かけ3年間滞在しました。その後も横浜の米国領事館に勤務していた兄のジョージを訪ねて何度も来日していますが、著作の一つ『日本・人力車旅情』(『Jinrikisha Days in Japan』)の第8章「東京フラワー・フェスティバル」には、東京の花見風景の詳細な描写があります。

彼女が、最初に「ワシントンに日本の花桜を」というアイディアを思いついたのは、1885(明治18)年でした。この年の秋、日本を旅行していた30歳のシッドモアは、11月10日午後3時から赤坂仮皇居(元紀州藩邸)御苑において行われた観菊会に、皇室から招待を受けました。それからワシントンに戻ってすぐ、「近く埋め立てで出現する予定のポトマック河岸の半島に日本の桜を植えて欲しい」と当局に提案しています。

1909年4月7日

桜樹に関する貴女のご提案大変ありがとう。

私は、本件を取り上げ、桜の樹はお約束します。以下、後略

(植栽構想や場所について提案し、シッドモアに意見を求める内容)かしこ

ヘレン・へロン・タフト

この手紙の差出人は大統領夫人・ファーストレディのヘレン・ヘロン・タフト(Helen Herron Taft)で、「ポトマック河畔に日本の桜並木を作ってほしい」というシッドモアの願いに対する返事でした。 (資料2)

ヘレン・タフト (4)

ウィリアム・タフト大統領夫人。夫ウイリアムはフィリピン総督、陸軍長官を経て第27代アメリカ大統領(1909-1913)に就任。ヘレンは1904年1月、夫と一緒に初来日したとき、宮中午餐会に招待され、そこでシッドモアに初めて会い、以後、二人の親交は深まっていきました。 (資料28)

この手紙が届いた瞬間、「ワシントンに日本の桜並木を」と、足かけ25年間抱き続けてきたシッドモアの夢が現実のものとなったのです。

「チェリー」と聞けば、「花」ではなく「さくらんぼの実」をイメージするアメリカ人に、映像伝達手段の未発達な時代に繚乱と咲く桜花の姿を伝えるという、ほとんど無理な仕事を続けてきたシッドモアの努力がついに実った瞬間でした。

タフト大統領夫人からの返事がシッドモアに届いた翌日の木曜日、かねてアメリカに桜を咲かせようという構想を抱いてニューヨーク市当局に長年訴えていた高峰譲吉博士が、日本総領事水野幸吉(在ニューヨーク市)と一緒にワシントンに滞在していました。

高峰譲吉:シドモアの提案にタフト夫人が賛同し、手紙を返信した翌日、高峰と水野総領事はホワイトハウスを訪れ、桜の苗木を自費で2000本寄贈すると申し出た。タフト夫人はそれを快諾した。また同時期にニューヨークにも桜を寄贈した。

水野幸吉:日本の駐米総領事。この計画を東京市とワシントン市の交歓事業とする構想を高峰に提議し、小村寿太郎外務大臣に申請。高峰と小村は当時すでに親しかった。

高峰は、世界最初のバイオテクノロジー製品・消化薬「タカジアスターゼ」の発明と、最初のホルモン「アドレナリン」の結晶化という二つの世界的な業績を挙げたあと、ニューヨークを本拠地として「無冠の大使」と称されるレベルの日米親善に身を粉にして努力を続けていました。

高峰、水野の二人がワシントンを訪問していたのは、アメリカ商業会議所連合団体の招待を受けてその年の秋に訪米する、日本の実業団を迎える準備のためです。この訪問団は、民間人51名で構成され、団長は財界の大物渋沢栄一でした。

高峰と水野の耳に、「ポトマックのスピードウェイ沿いに、日本の桜が植えられることになった」という情報が入ります。

さっそく水野と一緒にタフト夫人に面会した高峰は、その地区いっぱいに桜を植えるためには、計画の1,000本では十分でないと考え、「2,000本は寄贈した方がよいでしょう。貴女が何かショーをやるのには、それくらい必要でしょうね。これを日本にいる「アメリカの友人から」ということで、受け取ってもらえるでしょうか」と話しかけ、2,000本の寄贈を申し出ました。

タフト夫人は、夫の大統領ウイリアムに相談の上で、その週の土曜日にこの申し出を受けると高峰に返事をします。シッドモアがヘレンに手紙を出してから、わずか1週間の出来事でした。この瞬間、実質的に「ワシントンの桜」は誕生したのです。 (資料5,6)

水野は高峰の寄贈の提案を「素晴らしいアイディアだ」と賞賛し、「両国の首府の懸け橋として、それを東京市の名前で寄贈してはどうか」と提言しました。高峰は、即座にこころよく同意。ここから日本側は水野、米国側はタフト夫人の主導でこの歴史的なプロジェクトの協議が推進されていくのです。

大統領夫人の公共事業

シッドモアに返事を出したその日、すでにタフト夫人は公共土地建物管理責任者の部下である景観庭園師との相談を開始していますが、かねてから彼女の頭の中にはある構想が温められていたのは明らかでした。

そして6日後には公共土地建物管理官が、ペンシルベニア州の園芸会社から106ドルで二重の桜「普賢象(ふげんぞう)」90本の購入を開始しました。

タフト夫人のこの桜プロジェクトはアメリカ合衆国の歴史上、ファーストレディが行った最初の公共事業です。それまで米国では、大統領一家は質素で控え目であるべきというのが国民の常識で、夫ハワードよりも政治が好きだったヘレンにとっても、かなり勇気の要ることであったと想像されます。(資料8)

驚くことにファーストレディになってわずか2カ月後、ヘレンは重い心臓発作で倒れてしまいます。大統領就任が3月4日だったのでシッドモアが4月早々に行動を起こし、高峰とヘレンに動機があり、そして水野の機敏な折衝活動があればこそで、もしそのいずれかを欠いていたらワシントンの桜はどうなっていたかわかりません。

幸いヘレンは2年後に回復し夫ハワードより13年長生きして、年々華やかになる桜並木を思う存分楽しんだあとワシントンの自宅で82歳の天寿を全うしました。(資料4)

シッドモアは記憶が鮮明なうちに、この頃の記録を1910年発行のある雑誌の記事に残しました。(資料6)

そのエッセイのタイトルは「日本の桜」で、1909年4月のワシントンでの決定的な出来事、すなわち彼女と高峰の桜に対する限りなき愛情とそれをアメリカの地に咲かせたいという執念、それに見事呼応したヘレン・タフトと水野の配慮と行動が劇的に描写されています。文中の「かくて事は成就せり」(,and the thing was done.)という表現は、次に紹介する彼女の水野宛て書簡の内容を一言で表現しており、高峰と一緒に抱いてきた桜の花に対する長年の思いとこみ上げてくる喜びがよく伝わってきます。

シッドモアはその後すぐ、タフト夫人とお互いに「ワシントンの向島」構想についてかなりの時間をかけて語り合ったようです。その様子は下記のような明快かつ簡潔な手紙(筆者訳)で水野総領事に伝えられました。この手紙の最後の1行は、シッドモアが水野夫人の峯子とも親しく交際していたことを示しています。

親愛なる水野様

今日の午後、私はタフト夫人と長い話をしましたが、彼女は自分の描いている「向島」のために、日本からの贈り物として桜の木を戴くことを大変喜んでおられました。

彼女はすでに大変な熱意でこの問題を取り上げ、さっそく彼女の主任庭園師にニューヨークの日本人植木職人と相談させていまして、さらに公共土地建物管理局長であるコスビー大佐に主任庭園師を支援するよう指示していました。

彼女は、自分の「桜の花」に対する興味が、貴殿やお友達によってそんなに高く評価されているのですか、と大変驚いておられました。

私は、「東京市長寄贈」の桜並木はすべてタフト夫人の事業としていただければ、成功間違ありませんと申し上げました。

タフト夫人は、桜苗がシアトルに到着したら担当官が受け取るでしょう。我が国の農務省がシアトルに出張所を持っており、そこに到着する品物は総て監督しますので、そこからの安全な汽車輸送も手配可能です、とおっしゃいました。

私は重ねて貴殿のご厚意と贈り物が将来ワシントンの美を生みだし、これから先、長い年月我々がそれを持つ喜びを共有できると確信します。

奥様にくれぐれもよろしく。

かしこ

エライザ・R・シッドモア

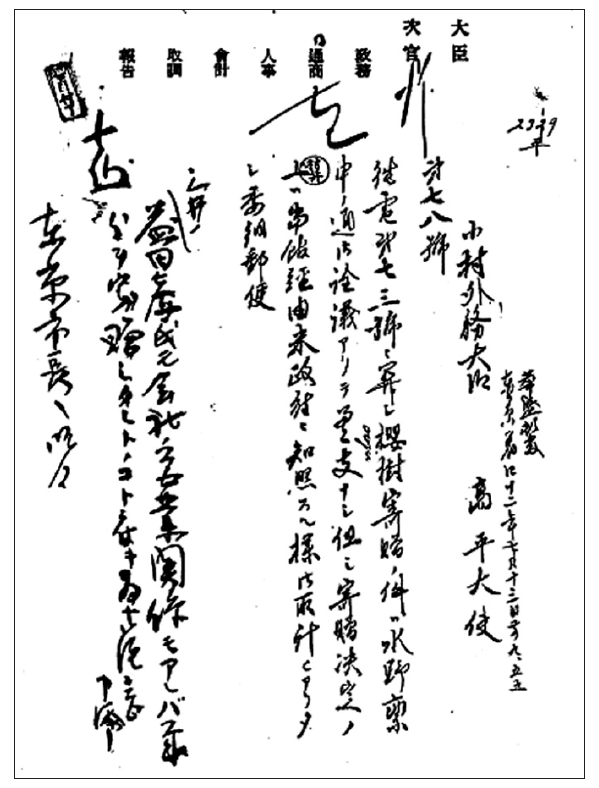

これを受けて水野総領事は、外務大臣小村寿太郎宛に「華盛頓(ワシントン)ヘ桜樹寄贈の件」という申請書(公第101号)を1909年6月2日に送信しました。(資料9)

その内容の主要点を箇条書きにすると、次の通りです。

*タフト夫人はかねてから、ポトマック河畔の美化を念願していた。

*シッドモアさんたちワシントンの紳士淑女が、資金を集めて桜を輸入して並木を作ろうとしている。

*私(水野)が「隅田川堤」をポトマックに作ったらと発想し、高平大使の賛意を得てシッドモアさんに提案、タフト夫人の内意を聴取して欲しいと依頼。

*シアトルからの陸送は米国が引き受けてくれるとのこと。

*早く桜樹が欲しいとの意向だが、移植時期などの問題もあり、急には無理と回答。以上の通りの状況で、かつ費用も極めて少額なので、東京市と相談の上、ぜひ実行できるようやって行きたいと考える。

万一、費用につき困難な問題があったら、費用一切は別に工面する方法を講じたいと考えるが、名義だけはなるべく東京市長ということに致したい。また細かいことではあるが、通告発表のタイミングや方法も、なるべく我々の真の目的に沿うようにするのは当然なので、高平大使からタフト大統領夫人へ書面で通知するか、または今年の秋、渋沢栄一男爵以下

実業家数十名が太平洋岸商業会議所の招待に応じて渡米、ワシントンへも来訪されるので、その機会に一行の長老から通知発表するのも妙案ではないかと考えている。

なお、この公文書には、シッドモアから水野宛の手紙(前記)の写しが添付された。上記の公文書のうち費用に関する部分は、公文書から約2カ月後に送達された水野から小村宛の「華府ヘ桜苗寄贈に関する件」というタイトルの公文書(資料10)の1節によって裏付けられています。水野は確信を持って寄贈の提案をしたと考えらます。

その部分を現代語に直すと、次の通りです。

とにかく本官は、下相談がまとまり本官もニューヨークに帰任した上で、高峰博士より在留民の主だった者に相談したところ、いずれの人も賛成し、東京市長が費用の支出が難しい事情があれば、ニューヨーク在留邦人が奮って拠金しようと相談されたので、初めて本省へ稟議を提出し、一方、シッドモア嬢に対しては、「公式のアナウンスメントは、いずれしかるべき筋を通して行う」と申し送っておきました。

小村寿太郎は1901(明治34)年から約5年半、桂内閣で第18代外務大臣を務め、その間に日露講和条約の締結という歴史に残る偉業を成し遂げました。そして1906年1月に一度退任したものの後任の4名の外相が次々辞任したので、1908(明治41)年に桂太郎に請われて再び2回目の外務大臣に就任していました。

水野の申請書にすばやく同意した小村外務大臣から指示を受けた石井菊次郎外務次官は、東京市長尾崎行雄宛に「東京市の名前での桜樹の寄贈を検討するように」という正式依頼書を7月2日に送達しました。(資料11)それには、水野からの上記申請書(公第101号)の写しが添付されていました。当時は手紙が米国東岸から東京に届くには相当な日数を要するため、外務省は内容の要約を電信で同時に発信して意思の疎通を図ってはいました。とはいえ、僅か1カ月の間に水野の要望が東京市に伝わったのは、小村と水野の間に大変厚い信頼関係があったことを示しています。

石井外務次官から要請を受けた尾崎市長は、とりあえず受諾の回答を8月20日に送付し(資料12)、6日後の26日には寄贈の趣意には至極同感であり、外務省の折衝に感謝する旨述べて、「苗木2千本を準備することに決定した」と正式に回答しました。(資料13)

尾崎行雄:東京市長。小村外務大臣より桜苗木の寄贈準備要請を受けた。初回は寄生害虫のため不首尾に終わるが、3年後の1912年には、見事な苗木を送り移植に成功した。

この東京市受諾の情報は、翌日外務大臣から駐米大使に電報で伝えられ米国政府にも知らせるよう指示されました。(資料14)

水野総領事が小村大臣に気軽に公文書で桜の寄贈を上申することができた背景として二つの出来事を紹介します。

一つは、先述のアメリカ商業会議所連合団体の招待を受けた日本の渡米実業団が横浜を出発する一カ月前の1909年7月のことで、小村は直接水野に次のように訓令しました。

「今回渡米する実業団を指導し、各地歓迎交歓に対し、主客双方を満足せしむるため、同行を命ずるにより、9月初旬実業家のシアトル着を待受け、終始同伴旅行すべく、なお一行中には夫人の数少なく、米国側の希望に副い難い事情があるにより、水野は夫人をも同伴すべし」

小村は水野の妻・峰子が、このような気遣いを要する任務を引き受けられる人物であることをよく認識していたと考えられます。

もう一つは、この実業団がシアトルから汽車で東に向かって視察旅行を続けている途中での出来事です。水野がミルウォーキーで一時実業団を離れ、訪米中の東久邇宮邦彦殿下(昭和天皇の皇后の父)に随行するためニューヨークに戻る予定であったが、団長の渋沢栄一が「どうしても水野に面倒を見てもらわないと視察団の行動が困難になる」と電報で小村大臣に訴えたところ、小村は米国と協議の上、殿下随行に松井代理大使を充てることにし、水野に引き続き実業団の面倒を見るように電報で訓令しています。(資料15)

このような小村と水野の人間関係は「ポトマックの桜」実現にとって、大きな役割を果たしました。当時日本は日露戦争で勝ったとはいえ、ロシアから賠償金も取れず、国内外で大量に発行した戦時国債の償還(25億円の借財に対し年間1億円の利払い)に苦しむような国情で、明治天皇は戊申詔書を出して、国民の勤倹、勉励を訴えていました。

外務省は東京市の財政状況を心配して、横浜からシアトルまでの輸送費について日本郵船株式会社第3代社長の男爵近藤廉平に、特段の配慮を依頼したところ、近藤はこの日米友好の快挙を意気に感じ、「国交上の関係を重んじて一層奮発、全く無賃にて運搬しましょう。なお、当社の趣意を米国政府に貫徹されることを希望します」と回答したのです。(資料16)

近藤廉平:日本郵船社長。日米の交流計画を意気に感じ、桜の苗木を横浜からシアトルまで、無料で運送すると申し出て、シアトル航路の貨物船に積み込んだ。

容積が多いだけでなく、植物という生き物を3週間も船内で管理する労務を考えると、さすが渋沢栄一に次ぐ財界の実力者であった近藤ならではの快挙で、明治時代の男気というものが感じられます。

実務を指揮した当時の日本郵船横浜支店長・永井久一郎は、明治の文豪永井荷風(壮吉)の実父で、その年、荷風は29歳で『すみだ川』や『ふらんす物語』を発表し、文壇に本格的に登場しています。また前年、新聞に連載され好評を博した夏目漱石の『三四郎』が、この年早くも単行本になり、その中で漱石は、広田先生に「日本は亡びるね」と語らせ、鋭い警告を発しています。日本が軍国時代へ傾斜を始めた時期でもありました。

水野総領事から小村大臣あての申請書の日付から一カ月後の7月2日、高平小五郎駐米大使は小村大臣に「桜寄贈の件の実施をしばらく待って欲しい」と訴える電報を打ちました。

水野が抜け駆けをしたというのです。省内における縄張り争いのようなものでしょうか、それから始まる大使と総領事の間の葛藤は、詳述することを躊躇する内容でした。(資料17,18、19、20)

この仕事は総領事の担当分野であると理解していた小村は、いわば内輪もめのような内容の計3通の手紙にいささかうんざりしたのではないかと想像されますが、それらの書簡には当時を物語る興味ある実情が含まれています。

すなわち寄贈に必要な費用の下相談がニューヨークの財界中心になされていたこと、高平が米国務大臣(日本の外務大臣)ノックス(Philander C. Knox)に寄贈についてタフト大統領の意向を確認して欲しいという依頼をしたものの、ノックスが避暑旅行を優先してすぐに返事をしなかったこと。そしてシッドモアが高平大使をちょっと煙たく思っていたことなどです。

遅ればせながらも、タフト大統領の寄贈受諾の意向を国務大臣ノックスから伝えられた高平大使は、すぐに公式文書を発送し、その翌日小村大臣に電報で、実施して差し支えなしと訂正を伝え、内輪もめの1件は落着しました。(資料18,19)

登場人物の人間関係

このように日本政府関係者は実に機敏に対応しましたが、その背景にある登場人物の人脈が重要だと考えられます。以下に彼らのつながりを記します。

1)高峰と小村

幕末に生まれ、明治の偉人として歴史に名をとどめた高峰譲吉と小村寿太郎の二人は、若いころ長崎に留学し、長崎藩校致遠館(ちえんかん)のフルベッキ先生に英語を習った兄弟弟子でした。一つ年上の高峰は小村の入学時に加賀藩に戻っていたので、同じ教室で学んだことはありませんでしたが、英語で世界への目を開かれた強烈な記憶は、生涯共有していました。それから36年後、アメリカ在留邦人の中心となっていた高峰と、外務大臣の要職についていた小村が、国運をかけた日露戦争講和談判(1905年)の機に再会したのです。

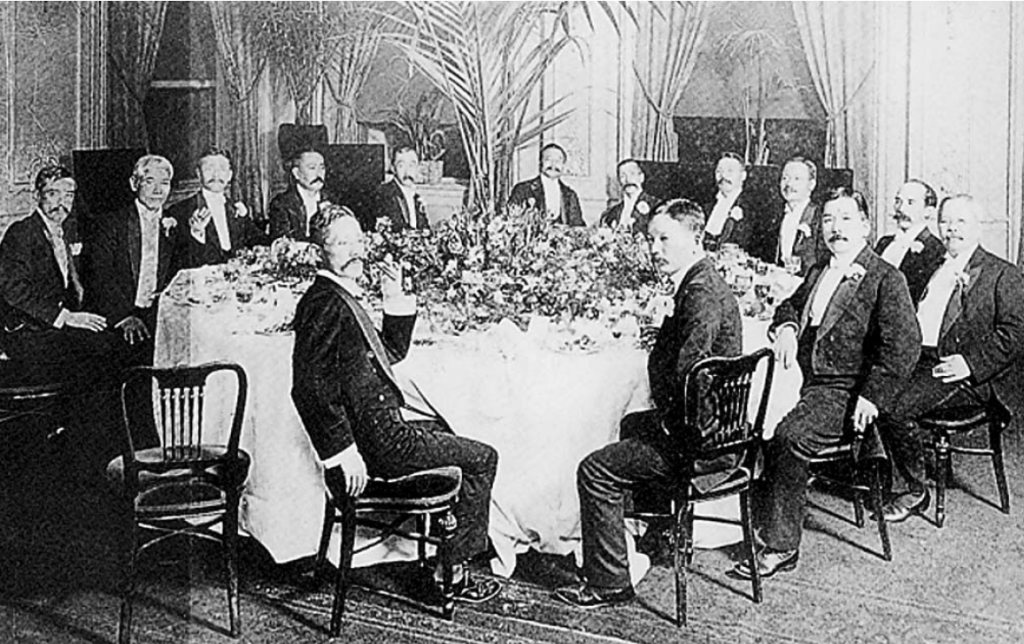

1905年ニューヨーク日本クラブにて日露講和全権団を歓送する高峰譲吉(右端)(21)

上の宴席の写真は、日露講和全権団がニューヨーク日本倶楽部に招かれて歓談している様子です。この倶楽部の創立者であり会長でもあった高峰(右端)が主催で、その右隣には金子堅太郎、そして中央には小村が座っています。

2)高峰と金子

1904年、国家の浮沈をかけて超大国ロシアに宣戦を布告した明治政府は戦費調達に腐心していましたが、その一つの方法が国債を外国で買ってもらうことでした。ルーズベルト大統領とハーヴァード大学で同窓だったという理由で、アメリカの世論をそれまでの「ロシア贔屓」から「親日」に転換するようにという重大な使命を背負わされて、総理大臣伊藤博文に送り出されたのが金子堅太郎でした。アメリカにたどり着いた金子がまず頼ったのは、高峰でした。(資料22)

金子の米国各地での名演説は、世論を変える威力があったものとして歴史に残りましたが、彼は夫人を帯同しなかったので、男一人では務まらない演説会には高峰夫人のキャロラインが同行して代理を務めました。後に金子は「高峰夫妻の協力なくしては、自分は到底責任を果たせなかったと思う」と述懐しています。

3)小村と金子

時代を遡ること1875(明治8)年、第1回官費留学生に選ばれた小村は、東大での成績が優れていたので無試験で名門の米国ハーバード大学のロースクール(Law School、法学部)に入学しました。当時そこに在学していたセオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)が、後に大統領となり日露講和を仲介することになります。小村には米国留学時代に、いわゆる刎頸の友がいました。それが明治時代後半に伊藤博文の厚い信頼のもと大活躍する金子堅太郎(1853~1942)です。金子は1876(明治9)年、福岡藩からの留学生としてハーバード大学法学部に送り込まれましたが、慣れない海外にさっぱり勝手がわからず困り果てて、1年前から来ていた小村(年齢は二つ下)を頼って小村の下宿に居候していました。そこは月10ドルのとんでもない安下宿で、一つの寝室に一つしかないダブルベッドに小村と金子の二人が寝ることになった時期もあったそうです。(資料21)

ハーヴァード大学留学生仲間。後列右から2人目が金子堅太郎、3人目が小村寿太郎(24)

このように1歳ずつ違う金子、高峰、そして小村の3人は、お互いを知り尽くした間柄でした。外務省関係の通信文書に出てくる民間人高峰の存在は、高峰の仕事仲間であった渋沢栄一、益田孝とともに、政府の小村、金子の二人には身近なものであったことは間違いありません。

4)高峰と水野

総領事の水野と在留邦人の代表者であった高峰とは、ニューヨークが活動の舞台であったので、密度の濃い交際がありました。

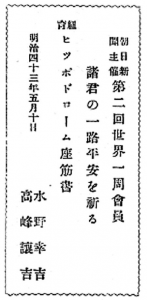

日本の渡米実業団を迎える準備のために二人そろってワシントンを訪問していたことは先述の通りですが、下に掲載する1通の招待状も二人の緊密な関係を示しています。

招待状

これは、水野が桜苗寄贈の申請をした翌1910年5月、日本からの民間訪問団を演劇に招待したときの連名の案内状です。このヒッポドローム座は、演劇あり曲馬ありの当時かなり有名なバラエティー・ショーだったようで、渡米実業団もこの前年に観劇しています。(資料6)

高峰は1905(明治38)年、滞米邦人の親睦のためニューヨークに「日本倶楽部(The Nippon Club)」を創設し初代会長を勤め、後に水野幸吉は総領事として着任後、副会長に推挙されています。(資料6)

この倶楽部が創設された年に日本海海戦に勝利した日本政府は、ルーズベルト米国大統領の仲介のもとポーツマスでロシアとの講和会議を開催し、国運をかけた2年間の戦争に結末をつけていました。この高峰会長と水野副会長のコンビの緊密なコラボレーションは、引き続き日米親善に多くの成果をもたらしましたが、「アメリカの桜」や「日米経済交流促進」は、その中でも特に大きなものでした。

それから4年後の1909年に、前述の日本の経済使節団長が全米を巡ります。シアトルから大陸を鉄道で横断する途中、タフト大統領は自分の遊説の日程を繰り合わせて、「ミネトンカの湖畔にて」という曲で有名なミネソタ州の風光明媚な観光地のラファイエット倶楽部で実業団一行の歓迎会を開催しています。

すでに6回も訪日していた親日家のタフトが、当時カリフォルニア州を中心に問題となり始めていた日本移民排斥運動に配慮した演説をした様子が、ワシントン・ポストとニューヨーク・トリビューンに報じられています。(資料15)

さらに3年後、明治が幕を閉じる1912年、ワシントンに桜が到着した後にニューヨークでも盛大な桜植樹祭が開催されました。記念演説で最後に立った沼野安太郎日本総領事は、友好的なスピーチの中で大変重要なことに触れています。

「当時既に一部の杞憂家が日米両国間に戦争が起こると公言することが時々あるが、それは民衆扇動家による、あるいは身勝手な隠れた動機からの発言であることを、我々全員は学んで知っている。アメリカ人同様日本人も平和を愛する民族である。米国と日本は互いに好意と融和を保持しなくてはならない。両国は太平洋の運命をコントロールし、常に調和と理解のもとに行動しなくてはならない。我々の友情に疑いが生じたり、利害が衝突することがあってはならないことは、我々全員の真の願望であり、それが私の信念であり確信である」

高峰も水野もすでに、そういう可能性のあることをうすうす感じ取って、そのため懸命に日米友好を深めようとしていたのだが、1914年の水野の死、1922年の高峰の死から静かに時を経て両国は、1941年12月8日に太平洋を挟んで戦に突入し、彼等の杞憂が現実となるのでした。

5)渋沢、益田と高峰

この時代の政官界と太いパイプで結ばれていた財界の巨頭、銀行の創始者渋沢栄一と三井物産の大番頭益田孝そして高峰譲吉の三人は、共同で日本最初の人造肥料会社(現在の日産化学)を創設した親しい仲間でした。

トップ企業のリーダーとして、大変興味ある益田の行動の記録が下に掲げる公文書に見られます。小村大臣が1909年7月13日に高平大使から受け取った電報の余白に、「三井の益田孝からも桜樹の寄贈に応分の参加を申し出ている」と書き込まれているのです。(資料18)

駐米大使からの公文書に書き込まれた小村外務大臣のサインと、東京市長へ連絡するよう指示している「三井益田孝氏云々」というコメント(18)

他の関係文書には、益田はどこからか桜寄贈の話を聞き込んだと書かれていますが、それはおそらく高峰からの直接の情報であっただろうと考えられます。益田のこの申し出は、東京市長にも伝えられており、1カ月半後には外務省通商局長から益田に「どうされますか?」と問い合わせが入っているが(資料25)、その結果がどうなったかについてはまだ資料が見つかっていません。

6)渋沢と水野

前述のように、渋沢にとって仕事人生の総決算ともいうべき渡米実業団団長としての任務を果たすに当たって、最も頼りにしたのは水野総領事でした。水野が小村大臣に、桜の寄贈を渡米実業団の「長老」から発表するのも一案だと提案していますが、それは団長・渋沢栄一を念頭においていたことは明らかです。

- 経済使節団長・渋沢栄一夫妻(23)

- 経済使節団長を訪米全行程誘導した水野幸吉駐米総領事(23)

この訪問団が滞米中、明治の元勲伊藤博文がハルビン駅頭で安重根に暗殺されるという大事件が発生しました。外務省の連絡網でこの重大なニュースをキャッチした水野は、これをいち早く渋沢に伝えたのです。一番速い情報伝達手段である電報がまだそれほど自由でなかった時代だけに、渋沢はこの水野の配慮に大変感謝し生涯忘れませんでした。

水野が帰朝後、訪問団を引率した経験を早稲田大学で講演した際、「どちらかというと保守的な団員も視察後、目を見開いて若者の意見も取り入れるであろう」と経営者の視野の広がりを述べるとともに、「経営をもっと合理化しなければ駄目だ」と警鐘を鳴らしています。特に、日本経済の生命線である生糸の輸出が、中国の新製品開発に押されて伸び悩んでいることにもっと危機感を抱くよう、また卓上電話と自動車の利用を急ぐよう、さらに折衝に時間を使いすぎている商談はイエス、ノーで充分だと述べているのは、現代でも通用するのではないでしょうか。(資料7)

7)シッドモア兄と高峰

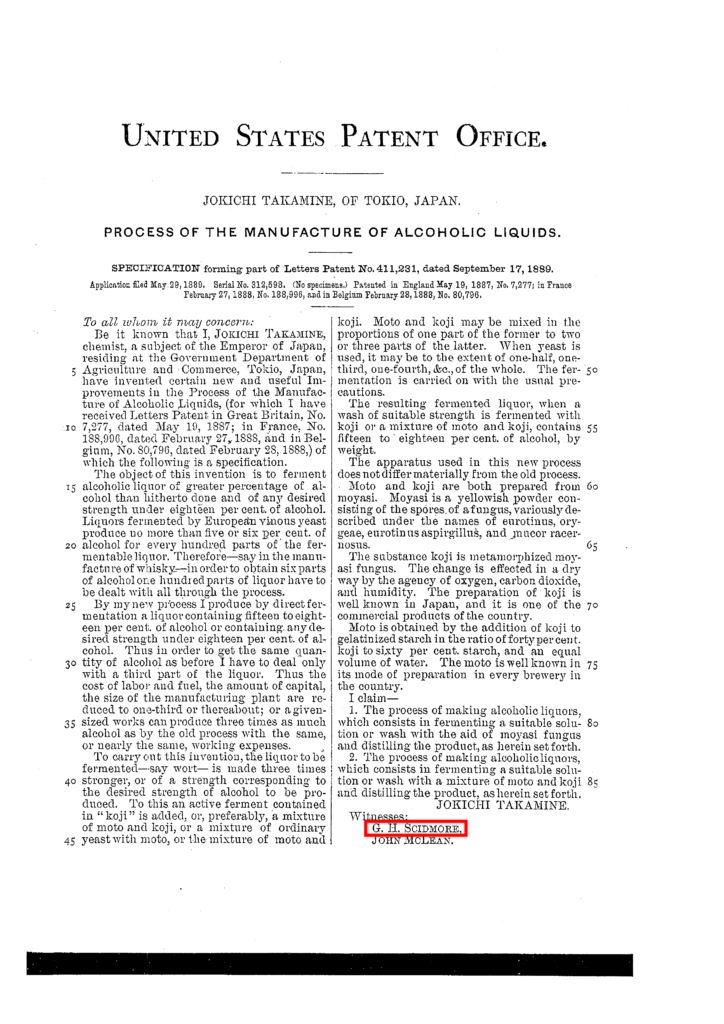

高峰は日本酒の醸造技術を応用したウイスキーの新製法を発明し、それを基盤に新天地で事業を起こそうと1890年の晩秋に一家を挙げて米国に移住しました。その前年に登録された高峰の新醸造法の米国特許の明細書の最後に記載されている二人の証人(Witness)のうちの一人G. H.Scidmoreは、シッドモアの兄、当時の神奈川領事館の副領事ジョージ・ホーソン・シッドモアで、彼はイギリス法律学校(中央大学の前身)の教師をしている弁護士でもありました。

ジョージ・シッドモア(27)

その時代、特許は無審査でしたが証人の保証が要求されました。(資料29)おそらく高峰はシッドモアよりも先に、兄のジョージと知り合いになったと思われます。高峰はジョージから妹エライザの存在を伝えられた可能性が高いです。

日米友好に理解の深い人たちによってスムーズに進展した桜移植の事業は、東京市の不手際で1910年初め大きく頓挫してしまいます。東京市が手配した桜の苗木が全て病害虫の寄生を受けていることが米国農務省による検査で発見され、「全樹焼却」という決定がタフト大統領のサインを得てワシントンで実施されてしまったのです。

東京市には任せられないと判断した小村は、農事試験場の場長・古在由直博士はじめ熊谷八十三ら専門家に健苗育成を依頼し、多くの関係者の2年間の懸命な努力によって、今度は寄贈を受けた米国の専門家が「こんなに見事な輸入植物を見たことがない」と感嘆するような桜の若木が、1912年の春、無事ワシントンとニューヨークに到着しました。

古在由直 農事試験場長。再度の寄贈に日本の威信をかけた苗木の育成を依頼された。米国と情報交換しながら、人材を注ぎこんで立派に使命を果たした。

熊谷八十三:技師。古在場長指揮のもと米国人が感嘆した見事な苗木を、静岡県の興津園芸試験場で1年余りかけて育成、各3020本をワシントンとニューヨークへ横浜港から送り出した。

ニューヨークでは、届いた苗木はサクラ・パークと命名された区画に、13州(1776年独立当時の州の数)にちなんで13本を一列とし、数十列にわたって植え付けられました。

ウッドフォード将軍は、下記のようなスピーチを行いました。

「ハドソン・フルトン祭に当たっては、イギリス、フランス、ドイツ、オランダその他の国は、或いは軍艦を送り、或いは名将を派遣して祝意を表したが、日本は一隻の軍艦、一人の将軍も派遣せず、その代わりに、ここに桜を送ってきた。軍艦は戦争を、桜は平和を表象するものである。」

ニューヨーク市への桜樹寄贈記念式典で、日の丸のもと挨拶する譲吉(写真中央)

- ニューヨークのサクラパーク①

- ニューヨークのサクラパーク②

ワシントンではポトマック河畔に沿って桜が植え付けられました。春になると見事な桜並木の景観に誘われて、毎年世界中から100万人近い観光客が集まってくるそうです。

ポトマックのタイダル・ベイスン湖畔の桜

ワシントンの桜分布図:National Park Service(アメリカ国立公園局) HPより

引用文献

(1) American National Biography(1999)

(2) History of the Cherry Trees in Washington,D.C.(2010)

(3) R.M.Jefferson and A.E.Fusonie:The Japanese Flowering Cherry Trees of Washington, D.C., A Living Symbol of Friendship.National Arboretum Contribution No.4, U.S.Department of Agriculture(1977)

(4) 「First Lady」の中のタフト大統領夫人の伝記(アメリカ文化センター蔵)

(5) Oliver Martin:“How the Japanese Cherry Trees Came to Washington”Chesapeake and Potomac Telephone company,Transmitter,Apr.1934

(6) The Century Magazine, March 1910, Vol.79, No.5 “The Cherry Blossom of Japan―their season a period of festivity and poetry” Eliza Ruhamah Scidmore

(7)『酔香遺芳』出版者水野幸雄(1915)

(8) White House Gear、whitehousegear.com/cherryarch.html

(9) 在紐育総領事水野幸吉より外務大臣小村寿太郎宛「公第101号」、1909年6月2日

(10) 在紐育総領事水野幸吉より外務大臣小村寿太郎宛「機密第10号」、1909年8月17日

(11) 外務次官から東京市長宛の文書(2893号)、1909年7月2日

(12) 東京市長から外務次官宛の文書、1909年8月20日

(13) 東京市長から外務次官宛の文書、1909年8月26日

(14) 小村外務大臣から松井駐米代理大使宛の電報(2017号)、1909年8月27日

(15) 巌谷季雄編『渡米実業団誌』(1910)

(16) 日本郵船社長・近藤廉平から外務省通商局長・萩原守一宛て書簡、1909年9月20日

(17) 高平駐米大使から小村外務大臣宛の電報、1909年7月3日

(18) 高平駐米大使から小村外務大臣宛の電報、1909年7月13日

(19) 高平駐米大使から小村外務大臣宛の書簡「公第127号」、1909年7月13日

(20) 水野総領事から小村外務大臣宛の書簡「機密第10号」、1909年8月17日

(21) 小村捷治著『骨肉』鉱脈社(2005)

(22) 司馬遼太郎著『坂の上の雲、開戦へ』

(23) 米国オークランド・トリビューン紙1909年11月26日夕刊

(24) 桝本卯平著『自然の人小村寿太郎』伝記叢書172 大空社(1995)

(25) 外務省通商局長から三井物産益田社長宛の書簡、1909年8月30日

(26) 渋沢青淵記念財団龍門社編纂『渋沢栄一伝記資料』第32巻、渋沢栄一伝記資料刊行会(1960)

(27) The Japan Gazette,1922年11月28日

(28) 『合衆国首府ワシントンの桜』東京都、1960(昭和35)年発行

(29) 恩地薫近代日本の創造史、第4号、p.41(2007)

(30)“TAKAMINE Documents from the Dawn of Industrial Biotechnology”Miles Inc. Elkhart, Indiana, USA(1988)

(31) 日本外交史辞典(旧版)、p.920、外務省外交史料館 日本外交史辞典編纂委員会編