アドレナリンの軌跡 -辣腕助手とパーク・デイビス社の思惑-

高峰譲吉の業績や生涯について書き記された伝記や資料は多数ありますが、特にアドレナリンに関する業績の価値あるいは名誉について、当時のアメリカにおける状況等を踏まえた調査に疑問を呈する場面があります。各界の著名な方が、それぞれ寄稿文や論考、ときには批判を含む考察などを発表していますが、研究会としても情報を整理し、「アドレナリン抽出・結晶化の業績の帰属先」と「アドレナリンの名称をめぐる混乱」について、見解を発信したいと考えます。

①アドレナリン抽出・結晶化の業績の帰属先について

歴史的な第一報を含めて、アドレナリンの結晶化に関する全ての論文で、著者が高峰譲吉一人で助手の上中啓三が共著ではないことに、日本人からの非難が少なからずあるようです。しかし、当時の世界の科学界の共通認識を検証した上で論じたものは少なく、推測による部分が多く見受けられます。そこで、同時代の指導的立場にあった研究者が、共同研究者や助手を著者としてどう判断していたかを参考の上、考察します。

まず、上中にとって最も身近な恩師、東大教授・長井長義の場合を見てみましょう。長井の名前を一躍世界的なものにした植物「麻黄」のアルカロイド「エフェドリン」の研究論文は、エフェドリンの天然物有機化学としての長井の論文はトータルで5報あり、合計ページ数は相当なものになるにもかかわらず、著者は全て長井一人です。彼はその最初の報告の序文に「山科元忠が大阪試験所で麻黄の分析を試み、一種のアルカロイドを採取したが、微量の針状結晶の析出した抽出液を残して彼が急逝したので、堀雄造を助手にして引き継いで研究した」と書いてあります。しかし、すでに結晶まで析出させていた山科も、共著者にはしていません。

また、エフェドリンのサンプルを受け取って薬理試験をした東大医学部の三浦謹之助博士は、瞳孔散大効果の報告をドイツのベルリン臨床週報に提出しましたが、著者は三浦単独でした。

次に、長井のベルリン大学での指導者、ヴィルヘルム・ホフマンはどうでしょうか。ホフマンは25年間に150編に及ぶ報告文をだしていますが、そのうち共著はわずか9編で、残りは全て彼の単著であるといいます。当時のドイツでは、学生の場合は共著になりうるケースがありましたが、卒業して有給助手となると教授の研究を実質的に担当しても共著者にはなれませんでした。給与を支給したものに自分の研究を実施させた場合、それは単なる労働者と解釈するのがこの時代の常識でした。

アドレナリンの抽出・純粋化の仕事は、パーク・デイビス社と高峰の契約研究であり、高峰は文献、実験材料、費用を全て用意した上で上中を雇用しています。それに当時の学界の常識として、この分野での学会報告がない上中はアシスタントとなります。少なくとも高峰が最初の学会報告で上中にアソシエ(共同研究者)という肩書を付しているのは、例外的に功績を伝えようとしたと解釈すべきで、業績を独り占めしたと高峰を非難するのは、当時の標準的思考では妥当ではないと考えます。

もし高峰が上中を共著者にしていたら、非常に先進的なことだったかもしれませんが、当時の科学者の常識にはなじまなかったのではないでしょうか。また、高峰はアドレナリンとタカジアスターゼで得たものを、後に上中に充分に分配しています。上中は、日本でこの二つの新薬の独占販売権を持つ三共株式会社の役員となり、晩年まで勤続していました。このような高峰の配慮に対して、本人も貢献に見合った待遇を受けたと終生感じていたようです。

②アドレナリンの名称をめぐる混乱について

かつて医学、化学分野の多くの科学者にとって無関心ではいられない研究テーマ「腎上体髄質からの高活性成分の単離」をめぐり、研究者達による戦いが繰り広げられました。副腎髄質ホルモン(高活性成分)は、分離・分析技術が未発達の時代の最初のホルモンであったため、純粋に取り出して化学物質として確認する道のりは極めて困難で長く、それに対する命名にも紆余曲折ありました。

この化合物が「アドレナリン」という呼称に落ち着くまでに、それを取り出した研究者たちによって、それぞれ四つの名前が付けられたという歴史が存在します。年代順に、スフィグモゲニン、エピネフリン、ズプラレニン、そしてアドレナリンです。前者3つは、それぞれ純度が一定しないことや、化学実験式を明示できないこと、不純物が混じっていることなどが理由で、活性成分としては不完全でした。

しかし、1900年7月21日、ニューヨーク市内の高峰研究所において、24歳の青年科学者・上中啓三が抽出に成功した結晶こそ、全ての研究者が追い求めた高活性成分の結晶だったのです。このプロジェクトの中心人物だった高峰は、友人のウイルソンの提案を踏まえ、この物質にアドレナリンと名付けました。その後、すばやく「製法特許原案」を作成して、同1900年11月5日にアメリカ特許局に出願、日本では翌1901年4月29日に出願しています。

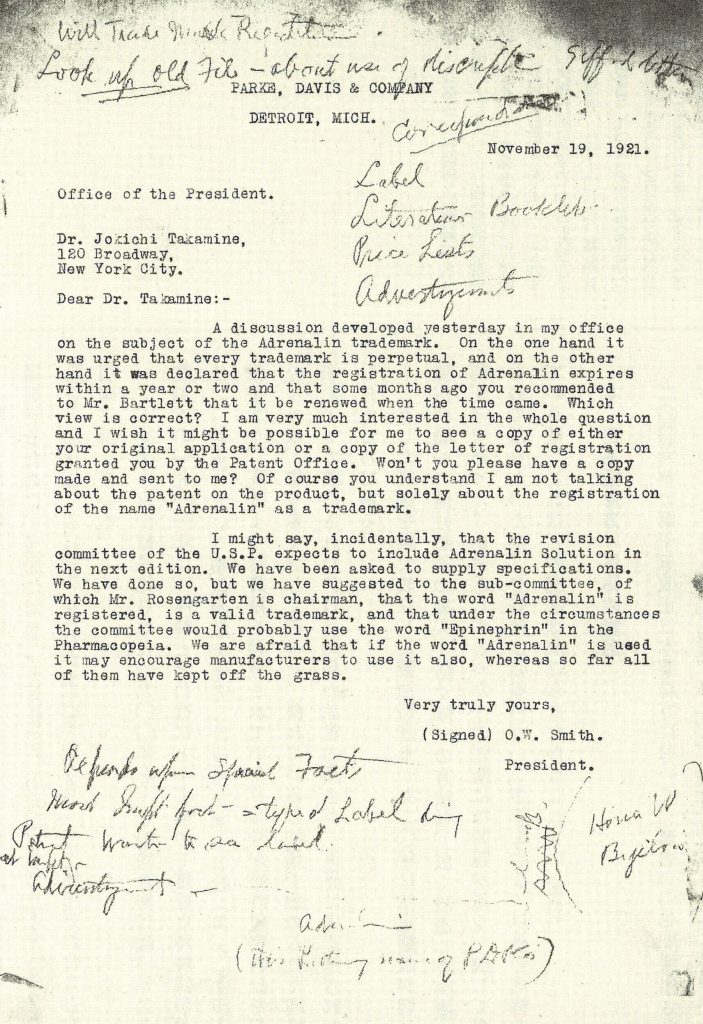

同様に高峰が米国で申請した商標「ADRENALIN」は、1901年4月16日に登録されました。この商標権は、それから5年後の1906年5月14日、パーク・デイビス社に譲渡されています。この商標権こそが、20年後にアドレナリンが米国薬局方に初めて収載される場面で、大変重要な判断につながってくるのです。

1926年、米国において「アドレナリン」は「エピネフリン」という名称で薬局方に初めて収載されました。なぜ「アドレナリン」ではなく活性成分としては不完全な「エピネフリン」が副腎ホルモンに対する薬局方名に採用されたのか、日本の多くの学会、行政、企業の関係者を長い間悩ませてきたこの問題を解く鍵がようやく見つかりました。ある雑誌に掲載された高峰譲吉の遺書に関するエッセイの中で、一連のビジネス書簡の存在が明らかになりました。その書簡についての記述の重要な部分を以下に抜粋します。

・・・現に当時のPark Davis社のO. W. Smith社長の1921年11月19日付の高峰への書簡によれば、、商標登録が一、二年のうちに切れそうであるから商標を再登録するよう要求し、また、アメリカの局方改訂委員会が改訂版に「Adrenalin溶液」としてこの商標の” Adrenalin”の名前を使おうとしているので、Rosengarten委員長に、” Adrenalin”は未だに有効な商標である事を示唆し、これを使わずに“Epinephrin”を使うよう申し入れたとある。

当時、高峰から商標権を譲渡されていたパーク・デイビス社は、長い期間をかけて商標「アドレナリン」の知名度を上げ独占市場を築き上げていました。

発売当初のアドレナリン液剤が入った米国パーク・デイヴィス社の新製品紹介。1905年、「Pharmacal Notes」より。アドレナリン(右下)の適応症に花粉症(Hay Fever)が明示されている。左上の商品は防腐剤。

しかし、「アドレナリン」の製法特許はすでに1920年で法定期限が切れており、米国薬局方の名称に「アドレナリン」が公式採用され一般名として使用できるようになると、これまでに築きあげた独占市場への他社商品の参入を止めることができなくなります。

そのため、広く浸透した商標の権利を死守し、薬局方に採用される名称は別のものでなければなりませんでした。そこで当局に対し “Adrenalin”の採用を拒否する代わりとして“Epinephrin”を推薦した結果、それが米国薬局方名として採用されたことを、この書簡は明確に示しています。

パーク・デイビス社が当局のこの要請を受諾しなかったことは、企業として取った判断としては問題がなく、決して責められるべきものではありませんが、不完全な「エピネフリン」以外の名称を推奨していれば、これほどの混乱は避けられたかもしれません。

このような事実関係が判明した以上、書籍やインターネットで散見される高峰がエイベルのアドレナリン製法を盗作したという疑惑や、エイベルが高峰の功績を自身の命名したエピネフリンで上塗りしようとした説も、正しい認識とは言えないでしょう。

なお、2006年の第十五改正日本薬局方において、アドレナリンという名称が復活し初めて正式名称として記載されました。これに伴い、1971年から正式名称であったエピネフリンは、副名称となり収載品の目次から消え去っています。ただ、米国の薬局方名は初収載のエピネフリンのまま、今日まで一度も変更されたことがありません。

終わりに

一つの生体成分の命名に、これほど複雑な歴史を持つものは、副腎髄質ホルモンの他にはないでしょう。単離競争開始から複数の名称が提案された一世紀半を経過してアドレナリンとエピネフリンの二つが生き残りました。本稿が、この名称をめぐる混乱や誤解を解決する一助となれば幸いです。

※参考文献

ホルモンハンター:アドレナリンの発見

著 石田三雄(前高峰譲吉博士研究会 理事長)

京都大学学術出版会 (2012/12/21)

記事作成:令和2年8月17日、文責:事務局